鎌倉 三河屋本店について

生まれ変わる

明治の商家

鎌倉の移りゆく時代を静かに見守り続けてきた鎌倉 三河屋本店。

その伝統を大切にしながら、新たな価値観である「スモールラグジュアリー」を取り入れ、生まれ変わります。

ここで目指すのは、形式的な時間の過ごし方ではなく、本質的な豊かさを感じられる過ごし方です。

日本人が大切にしてきた「ちょうどよさ」という美意識をもとに、心地よいひとときをお届けします。

鎌倉幕府の時代から

続く歴史の舞台

かつて源頼朝が鶴岡八幡宮への参道として整備した若宮大路。 北条家や御家人たちが界隈に居を構え、武士たちが行き交う歴史の舞台でした。その後、時代は移り変わりながらも、この通りは今なお鎌倉の中心地として、歴史と文化を語り継いでいます。 鎌倉駅から徒歩圏内という利便性を持ちながら、ある種の静謐な空気を纏う特別な場所。 そんな若宮大路にあり、鶴岡八幡宮のお膝元ともいえる場所に位置するのが鎌倉 三河屋本店です。

鎌倉・若宮大路

Small Luxury

鎌倉 三河屋本店が考えるスモールラグジュアリー

建物本来の質感と美

鎌倉 三河屋本店の建物は、それ自体が素晴らしく、文化財としての魅力にあふれています。利便性や流行を追って新しく作り変えるのではなく、日本の建築様式を守り、その美しさをより引き立たせる設計を施しています。

プライベート感ある空間

一日二組様貸切のため、周囲を気にせず、大切なゲストとゆったりとお過ごしいただけます。華美すぎず、広すぎず、心地よい「ちょうどよさ」を大切にした空間で、一生の想い出となる時間をお過ごしください。

洗練された美

洗練とは、不要なものや不純なものを削ぎ落として、より優れたものへと磨き上げられた状態を指します。この考えの元、ラインナップを幅広く揃えるのではなく、この場所にふさわしく、ここでしか出会えない衣装やアイテムをご用意します。

おもてなし

派遣サービスは一切使わず、おふたりの想いやゲストの感動に心を寄せ、細やかな気配りを大切にできるスタッフがおもてなしをします。事前にゲストの皆様の顔ぶれを丁寧にヒアリングし、当日のサービスにしっかり反映させてまいります。

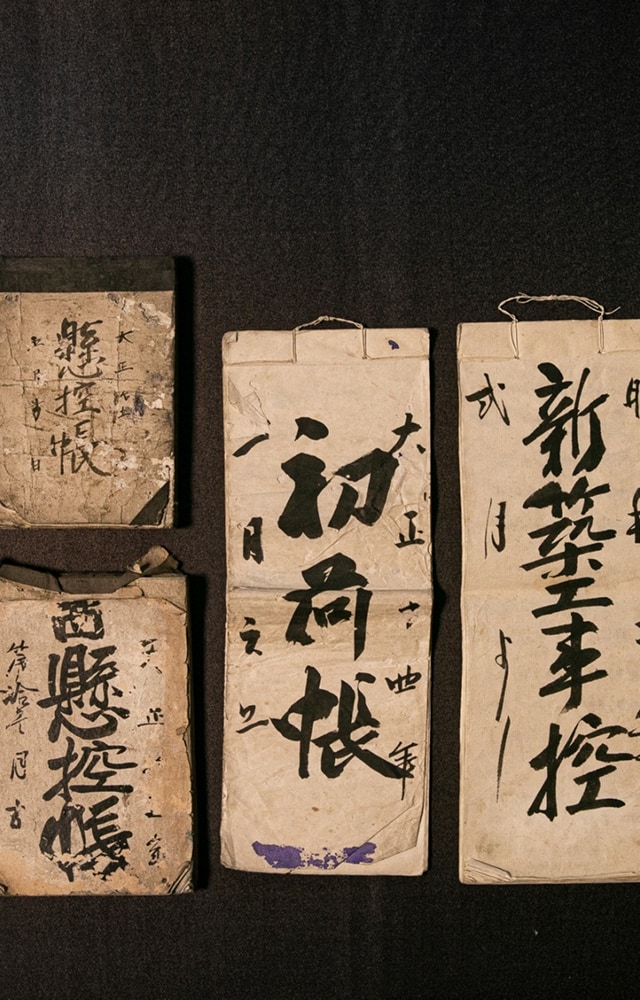

創業120年の歴史を誇る

鎌倉 三河屋本店

明治33年(1900年)に創業。

若宮大路に位置し、この場所唯一の木造文化財として、その歴史と風格を今に伝えています。

明治時代、鎌倉は御用邸が造営されたことをきっかけに、政界人や財界人、文豪たちが集まり、別荘や旅館、料亭が軒を連ねる街として賑わいを見せるようになりました。ちょうどその頃、鎌倉 三河屋本店の当主が鎌倉の発展性にいち早く目をつけ、この地に移り住みます。以降、旅館や料亭をはじめとした多くの施設、さらに小説家などの個人宅の他、鶴岡八幡宮や建長寺に代表される神社仏閣にもお酒を販売・配送する事業を手がけ、鎌倉の発展を支えてきました。

歴史

建物について

昭和2年に建造された現在の建物は、母屋と蔵が国の登録有形文化財に指定され、鎌倉市の景観重要建築物等にも認定されています。

商家の格の高さを見せる伝統的な出桁造り(だしげたつくり)や、蔵と店舗を結ぶ約30mのトロッコレールなどが現存し、鎌倉の建築技術だけでなく、商業文化を現在に伝える貴重な存在と言えます。その価値は専門家から「ゆくゆくは重要文化財になり得る」と称されるほど。二尺八寸の梁、総けやき作りの母屋、鎌倉彫の床の間や襖などのぜいたくな造りから、当時の鎌倉 三河屋本店の繁栄ぶりと当主のこだわりが感じ取れます。

再生

保存活用プロジェクト

伝統を守り、

新たな未来へ

鎌倉 三河屋本店は歴史ある木造建築として鎌倉を代表するシンボル的存在です。しかし、防火地域に指定されるこのエリアでは、建物の改修や使い方の変更が厳しく制限されており、維持が困難な状況にありました。周辺の建物が次々と現代的なコンクリート建築に置き換えられる中で、現在の建物をどのように保存し活用するかが大きな課題となっていました。

2018年に始まった保存活用プロジェクトは、建物の価値を守りながらも現代のニーズに応える形で活用することを目指し、行政や専門家とやり取りを重ねてきました。6年の歳月をかけて必要な許可を取得し、さらに2年の工事期間を経て、計8年間をかけて新たな姿に生まれ変わります。この取り組みは、地域の歴史を未来に引き継ぐ画期的な事例として、多方面から注目を集めています。

- 補足

- 鎌倉 三河屋本店が位置する若宮大路は、防火地域に指定されたエリアです。この地域では、火災拡大防止のため、木造建築に対して以下の厳しい規制が課されています。

- 用途変更

- 既存の木造建築を新たな用途で使用するには、防火性能を高めるための大規模な改修が必要です。特に伝統的な木造建築は、現行法に適合させるための基準を満たすのが難しいとされています。

- 増改築

- 建物を部分的に改修または拡張する場合も、防火地域の基準に基づいた耐火性能の向上が求められます。このため、伝統的な素材や工法を用いた改修は非常に難しくなっています。保存活用プロジェクトでは、防火地域における特例認定を取得するため、専門家や行政機関と協力し、現行の建築基準法や消防法と同等の安全基準を新たに設定し、クリアするための設計を検討。さらには日本建築としての様式や文化財としての価値を損なわない工法を採用。これにより、伝統的木造建築の保存と活用を両立することに成功しました。この取り組みは、全国初の事例として他の防火地域にも応用可能なモデルケースとなっています。