こんにちは、鎌倉 三河屋本店の鈴木です。

今回の工事で、私自身も思わず感動するような発見がありました。

普段は決して見ることのできない屋根裏の秘密や、文化財の価値をさらに高めようと奮闘する職人さんの姿。隠された歴史と新しい技術が交わる現場には、見どころが本当に沢山あります。

このブログでは、それらを皆さまにお伝えいたします。ぜひご覧いただけましたら幸いです

二階改修工事の目的

今取り組んでいる2階の改修工事には、大きく4つの目的があります。

・天井裏に換気設備の配管や照明の配線を埋め込むこと

・準耐火構造とするために石膏ボードを張ること

・建物の耐震性を高めるため、捻れや揺れに強い耐力壁を設置すること

・トイレやパントリー、個室などの新しい設備を取り付けること

いずれも現代の建物に必要な要素であり、安全性や快適性を高めるために欠かせません。

それらを確保しつつ、文化財の価値を損なわないよう、より一層引き立てるための工夫が随所に施されています。

単なる補強や設備導入ではなく、「歴史ある建物を未来へ活かす」という視点から進められていることが、この三河屋本店プロジェクトの大きな特徴です。

実際に工事を進めていくと、私たち自身も驚くような発見がありました。

普段は目にすることのできない屋根裏の世界。そこには鎌倉 三河屋本店の歴史を物語る「驚き」が眠っていたのです。

▼2階工事の様子▼

天井裏に眠る3つの驚き

2階の構造は大きく分けて二つに分かれます。手前は酒屋のちょうど上にあたり、奥には当時としては珍しい立派な座敷が設けられています。専門家の先生からは、「この時代に2階にこれほどの立派な座敷がある日本建築は非常に文化的価値が高い」と言われました。

手前は御用聞きの方々が寝泊まりしていた場所で、天井はなく、梁がそのまま屋根裏の骨組みを見せています。

一方、奥はご家族が生活されていた居住空間で、天井板を敷いて座敷としたため、手前と奥とでは構造がまったく異なります。

▼2階の手前・酒屋の2階部分▼

▼2階奥・座敷部分▼

▼2階奥・座敷部分▼

1. 天井裏に隠れていた立派な梁

まず一つ目は、天井板を外したときに現れた、立派な梁が組み合わされ姿です。

奥は天井板で隠れていたため、誰もその全貌を知りませんでした。

関東大震災後の昭和初期、木材不足で質の高い木が手に入りにくかった時代。そんな中で、これだけの良材を揃えられたことは、当時の三河屋本店がいかに力のある存在だったかを示しています。梁の太さや木の美しさは圧巻で、見た瞬間に思わず息をのむ光景でした。

2. 酒箱を再利用した天井板

二つ目の発見は、酒箱を再利用した天井材です。

表面には「KIRIN BEER」「月桂冠」などの銘柄の名前や、「優良銘酒」「日之出」などの印字が残り、当時の流通経路や販売元の名前まで読み取ることができます。

三河屋本店は「麒麟麦酒の特約店」として認められていました。

当時、ビールは高級品であり、誰もが自由に仕入れて売れるものではありませんでした。限られた酒屋だけが販売を任されており、特約店に選ばれることはその地域で確かな信用と販売力を持っていた証でもあったそうです。

その酒箱の板を天井材として再利用する。木材が不足しているなかで、転用利用するという当時の職人の知恵であり、工夫できる技術が当時の職人さんにあったということでもあります。

時代背景を感じさせ、酒屋としての歴史も感じさせる貴重な発見でした。

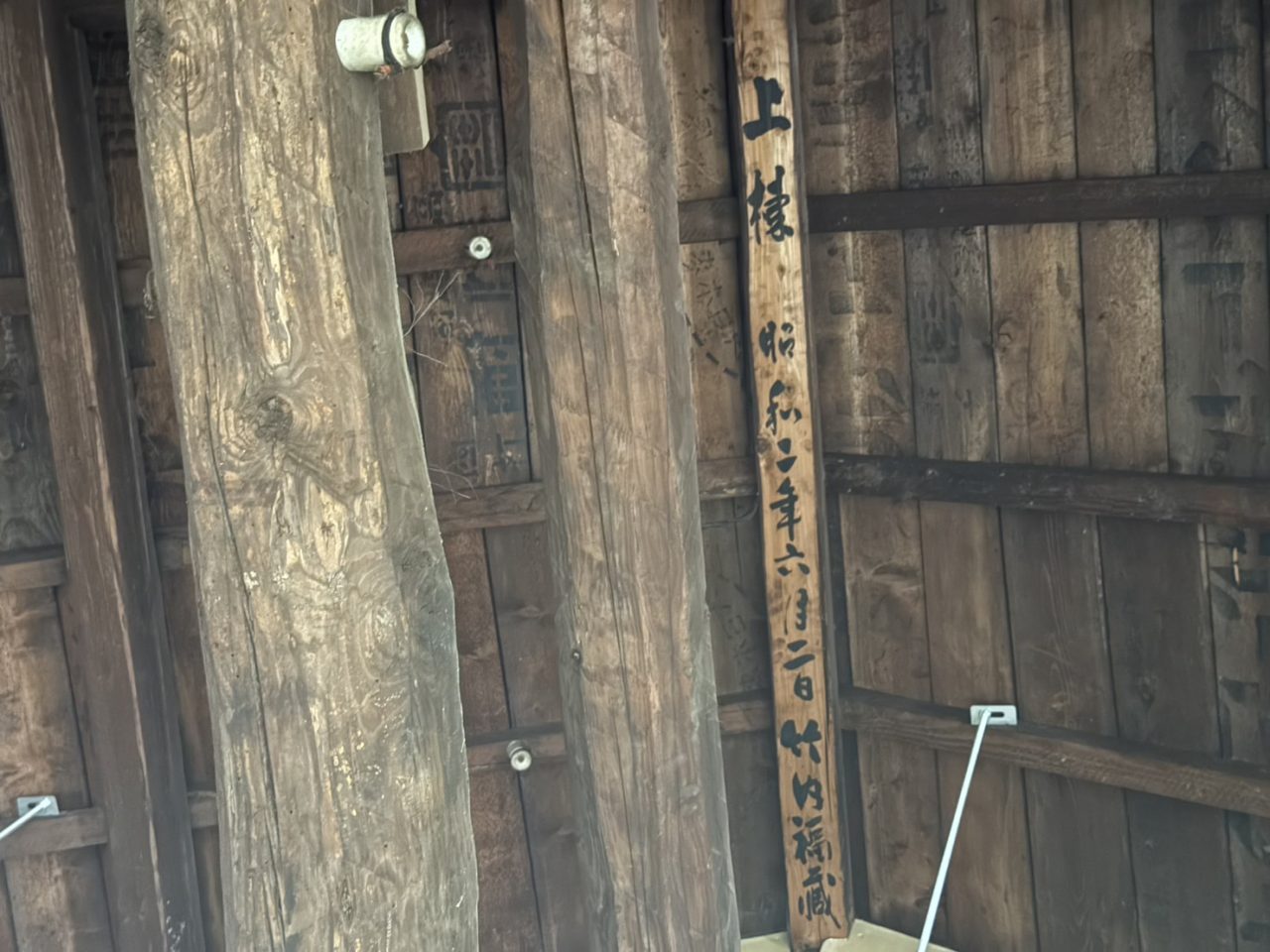

3. 棟木に刻まれた創業者の名

三つ目は、棟木(むねぎ)に残された墨書きです。

「上棟 昭和二年六月二日 竹内福蔵」

この建物を建てた創業者・竹内福蔵の名前が、上棟式の日付とともにしっかりと刻まれていました。

福蔵さんは「強いこだわりを持ってこの建物を建てた」ということが、新築工事控えにも記載されています。その思いが棟木に記載され、いま再び私たちの前に現れたことに、深い感慨を覚えました。

これら3つの発見は、天井板を外す工事がなければ見ることはできませんでした。完成すれば再び屋根裏に隠れてしまいます。普段は目にできない場所に、これほど豊かな歴史とストーリーが刻まれていることに驚かされました。

天井板を戻すための工夫

もともとこの部屋の天井板は、貼られた当初は木目が美しく、座敷を上質に彩いていたそうです。

女将さんも「本当に美しい天井だった」と当時を振り返っていました。

しかし長い年月のあいだに雨漏りなどの影響で板は変色し、かつての輝きは失われつつありました。

今回の工事では、その天井板を新しいものに替えるのではなく、文化財としての価値を守りながら一枚ずつ丁寧に手入れを施し、補修したうえで再び天井に戻すことにしました。

ここで活躍するのが、木造建築を熟知した大工の満さんです。

これまでのブログでも何度もご紹介してきましたが、今回の工程でもやはり満さんの技術と工夫の素晴らしさを強く感じました。

【国の有形文化財】蔵工事のハイライト~職人たちの工夫と技術

https://mikawaya-kamakura.jp/topics/975/

国の有形文化財の蔵の工事 伝統工法の「仕口」による補修作業

https://mikawaya-kamakura.jp/topics/573/

再生のための手入れ

板は薬品で漂白するのではなく、昔ながらの方法で熱湯を使って拭き上げます。熱湯で繰り返し拭くことで、汚れを落とすと同時に長年の使用でついた歪みを矯正することができます。ニスや薬剤が塗られていない無垢材だからこそ可能な再生方法であり、時間と手間はかかりますが、木材本来の風合いを残せる最適な手段でした。

漂白剤を使えば確かに早いですが、色味まで消してしまい、かえって不自然になってしまいます。文化財修復は「いかに自然に残すか」が最も大切。その哲学がここにも生きています。

新旧を組み合わせた天井構造

今まさに検討課題となっているのが、どのように石膏ボードと既存の天井板を重ね合わせるかということです。

仕様としては「野縁(のぶち)と呼ばれる天井に枠組みを作り、石膏ボードを張り、その上から既存の天井板を貼る」という指示でしたが、実際にどう施工するかは職人の技量に委ねられます。

満さんは一枚一枚拭き上げながら、「難しい宿題をもらった」と笑いながら話していました。

これから検討して、次にこの工程に入るそうです。

設計が半分。職人の技量が半分

文化財の保存工事は、設計者の図面だけでは完結しないそうです。図面が半分、残り半分は職人の手によって形にされるとのことです。建物の歴史や価値を理解し、最適な方法を選び取る。そこに職人の感性と経験が大きく関わってきます。

今回の鎌倉 三河屋本店の工事も、まさにその象徴です。

設計の意図をくみ取りながら、現場で判断し、文化財を守りつつ未来へつなげていく。職人の存在がいかに大切かを実感しました。

目に見えない部分にこそ職人の工夫が息づく

2階の改修工事は、表面的には「設備を整える工事」ですが、その裏側には工夫と発見があります。

屋根裏に眠っていた梁の美しさ、酒箱を再利用した当時の大工の工夫、創業者の名前が刻まれた棟木。そして、古い天井板を甦らせようとする職人の手仕事。

普段は目にすることのできない場所にこそ、建物の魂が宿っているのを感じます。

この建物が新たに結婚式もできるレストランとして歩み始めるとき、そこには100年前の想いと、現代の職人の誇りが共に息づくものと思います。

鎌倉 三河屋本店を訪れる際には、ぜひ「見えない部分」に込められたストーリーにも思いを馳せていただければ幸いです。